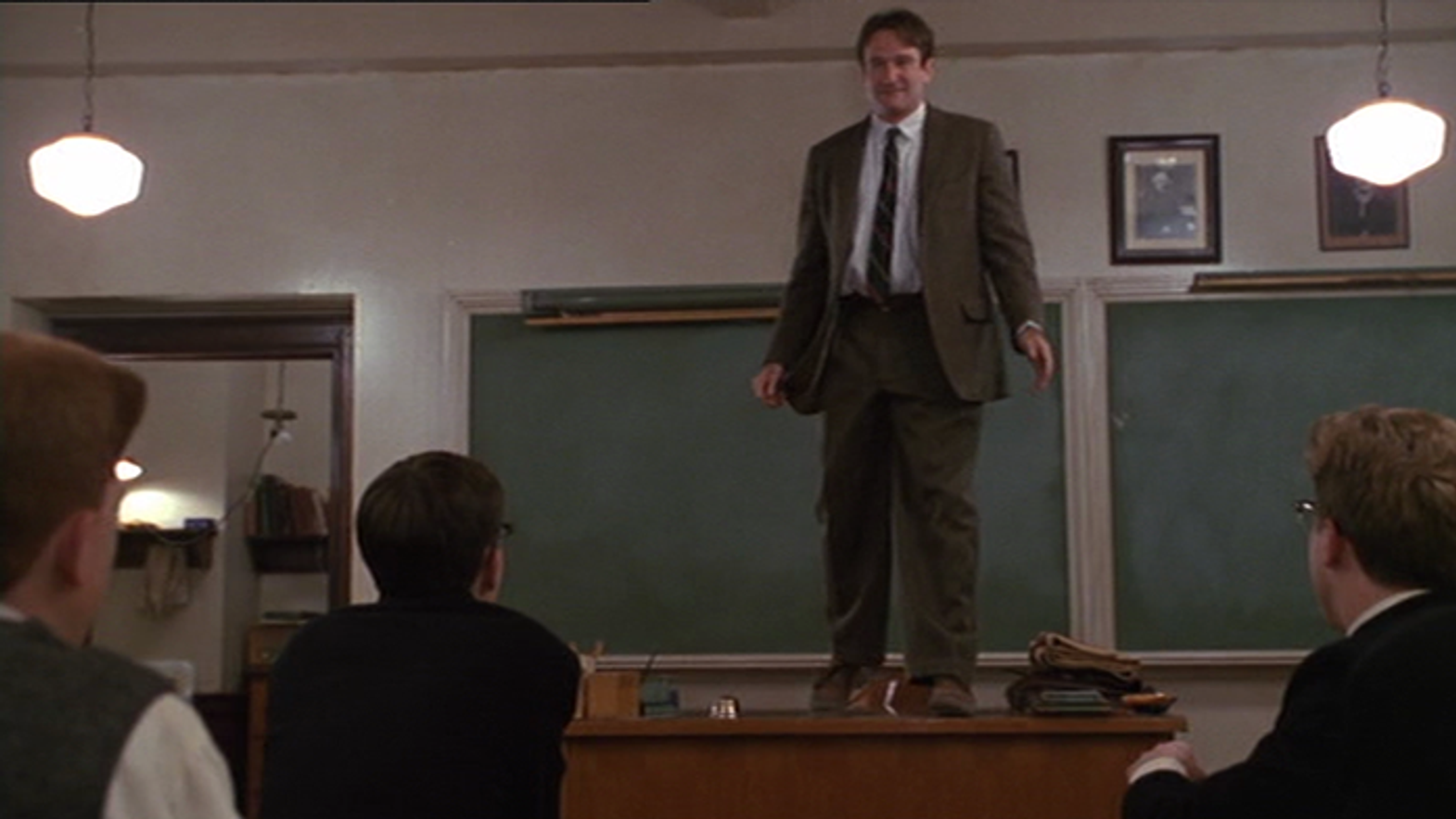

A ben vedere la grandezza prima del capolavoro di Peter Weir è aver spazzato via in un sol colpo il decennio di cinema che l’ha preceduto. Uscito nel 1989, Dead Poets Society dimostrò che si poteva fare (grande) poesia cinematografica senza bisogno delle immagini leccate, delle colonne sonore elettroniche o del montaggio nerboruto che ha contraddistinto quel periodo. Senza forzare mai un’idea di messa in scena lineare e sopita, il cineasta australiano costruì pezzo dopo pezzo, scena dopo scena un puzzle emotivo di rarissima finezza. Tutto contribuì alla nascita di uno dei cult-movie per eccellenza della nostra epoca: la sceneggiatura calibrata di Tom Schulman (premiata con l’Oscar), l’interpretazione soffusa ma vibrante dell’indimenticato protagonista Robin Williams, il passionale contrappunto dei suoi giovani attori. Soprattutto la sensibilità unica di Weir, capace di fondere realismo ed eleganza dello sguardo come nessun altro autore contemporaneo. Grido contro il pericolo dell’omologazione, inno alla libertà di espressione, Dead Poets Society è forse ancor più attuale oggi che all’epoca in cui infiammò i nostri animi. Perché capolavori di tale potenza espressiva non possono essere costretti dallo spazio o dal tempo.