Di Hugo Emmerzael

Tradotto da Anna Rusconi

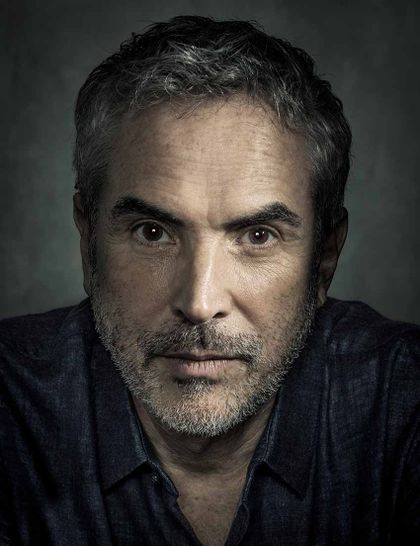

Alfonso Cuarón on the set of Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ©Warner Bros

Alfonso Cuarón on the set of Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ©Warner Bros

Il regista Alfonso Cuarón, vincitore di cinque premi Oscar, non ha fatto molti film, ma ognuno di essi è prova non solo del suo incredibile talento, ma anche della sua passione sconfinata per il cinema.

Che si tratti di un dramma intimo, di un thriller distopico o un viaggio cosmico attraverso lo spazio, i film di Cuarón, dal grande impatto visivo, cercando sempre di rispondere ad una domanda: cosa significa essere umani? Il cineasta messicano, premiato a Locarno77 con il Lifetime Achievement Award, ci parla di come i suoi film siano un riflesso della sua vita.

Hugo Emmerzael: Cominciamo con una nota personale: è passato ormai un po’ di tempo dall’uscita di Roma (2018). Trattandosi di un’opera a cui sei particolarmente affezionato, e piena di riferimenti autobiografici, mi domandavo come ricordi questo film a sette anni dalle riprese.

Alfonso Cuarón: In effetti sembra una cosa che appartiene già al passato, come se la vedessi da lontano, da molto lontano. Mentre giravo non mi rendevo conto di essere alle prese con un progetto così personale. Sapevo che aveva a che fare con la mia vita, ma forse pensavo che non mi riguardasse in modo così specifico. In ogni caso, girarlo è stato come viaggiare nel tempo. Rivisitare quei momenti aveva su di me un effetto quasi terapeutico, con tutte le gioie e i dolori del caso. Ma ormai sì, sono passati anni, e io non sono uno che pensa troppo ai film che ha finito. Una volta conclusi mi piace andare oltre, dedicarmi subito ad altre imprese.

Credo comunque che sia inevitabile per qualunque artista proiettare le proprie esperienze personali in quello che fa. In certi casi avviene a livello molto profondo, in altri per vie più frivole.

HE: Questi tocchi personali sono tra le cose che rendono speciali i tuoi film, anche quelli tratti da libri e altre storie. Mi viene in mente l’inizio di Paradiso perduto (Great Expectations, 1998), dove il protagonista dice: «Non racconterò questa storia così come si è svolta, ma come la ricordo io». Si può dire che proprio questa sensibilità sia l’ingrediente distintivo dei tuoi progetti?

AC: La persona che forse mi ha aperto gli occhi in questo senso è mio fratello Carlos, con cui ho scritto un paio di film. Mi ha detto che ogni mia opera rispecchia un periodo preciso della mia vita. Ma quando comincio a girare, per me è solo una questione di puro istinto. È tutto un processo istintivo. Perciò non è che mi fermo a rifletterci troppo. Cerco solo di mettere insieme le cose e di fare il film che pian piano mi sono costruito nella testa. Credo comunque che sia inevitabile per qualunque artista proiettare le proprie esperienze personali in quello che fa. In certi casi avviene a livello molto profondo, in altri per vie più frivole.

HE: A proposito dei film che rispecchiano le fasi della tua vita, potresti raccontarci un po’ del tuo primo corto, Cuarteto para el fin del tiempo (Quartet for the End of Time), terminato nel 1983? È un esempio di cinema esistenziale molto strano e interessante. Potresti riportarci per un momento a quei giorni?

AC: All’epoca frequentavo una scuola di cinema e provavo un grande senso di isolamento. Ero molto giovane, penso che il film lo terminai nel 1983, ma è probabile che l’avessi girato nel 1981, se non prima, quando avevo 19 o 20 anni. E, insomma, ai tempi vivevo questo enorme senso di alienazione e isolamento e spesso uscivo con un amico che aveva un appartamentino minuscolo in un bellissimo palazzo di Città del Messico. Non so come, ma la storia venne fuori proprio da lì, dal tempo trascorso in quel posto. In parte avevo un copione scritto, molte cose però le improvvisavo strada facendo. Più o meno nello stesso periodo ero rimasto colpito da un film di Bernard Queysanne, Un homme qui dort (1974), scritto da Georges Perec. È un film che si limita a seguire un uomo nella sua solitudine e a mostrare il suo senso di isolamento. Quel che ricordo è che mentre giravo cercavo di arrendermi, di consegnarmi a quello spazio e di lavorare con questo non-attore [Angel Torralba] inventandomi le scene sul momento. Era un processo molto disorganizzato, perché non sapevo quale fosse il sistema giusto per realizzare un film e procedere con ordine nelle riprese. Anche col montaggio non sapevo da che parte cominciare e a un certo punto mi venne in soccorso uno dei miei insegnanti, dicendo che c’era dell’ottimo materiale: prese un paio di scene, le unì e mi fece vedere perché insieme funzionavano. Dopodiché ripartii da lì, e il risultato è quello che puoi vedere oggi.

HE: Uno dei motivi per cui ti chiedevo di questo film esistenziale è che so che prima di passare al cinema avevi studiato filosofia.

AC: In realtà le due cose sono avvenute in contemporanea. Al mattino mi dedicavo alla filosofia e al pomeriggio studiavo cinema.

HE: Mi pare evidente che questo percorso di formazione affiori anche nella tua opera, soprattutto dalle sfaccettature esistenziali dei tuoi personaggi. Si potrebbe facilmente tracciare una linea che unisca il protagonista solitario del Cuarteto para el fin del tiempo e il personaggio di Sandra Bullock che fluttua nello spazio in Gravity (2013). Ritieni che questi trascorsi filosofici abbiano informato le scelte che porti avanti come regista?

AC: Non c’è dubbio. Per molti versi credo anzi che nella mia vita la filosofia abbia avuto un ruolo di maggior peso rispetto agli studi di cinema. Mi ha influenzato molto di più e continua a farlo tuttora, sul piano professionale e nel quotidiano. Sai, io non sono mai stato uno studioso, un vero esperto di niente. Però sì, la filosofia è sempre con me e mi tiene al passo, in sintonia coi tempi, mi invita ad esplorare nuove idee.

Per molti versi credo anzi che nella mia vita la filosofia abbia avuto un ruolo di maggior peso rispetto agli studi di cinema. Mi ha influenzato molto di più e continua a farlo tuttora, sul piano professionale e nel quotidiano.

HE: E ti suggerisce anche come accostarti ai personaggi, spesso idiosincratici, contraddittori e incasinati come la vita stessa può essere. Perfino nel pieno dello spettacolo tecnologico di Gravity, l’elemento che porti in primo piano è l’umanità.

AC: Sì, come ben sappiamo, l’umanità è caotica: inaffidabile e al contempo incredibile. Può essere animata da un forte spirito di solidarietà, può apparire divertentissima o tragica. Fa tutto parte delle prerogative dell’essere umano, e credo che in un modo o nell’altro ciascuno di noi porti in sé questi tratti. È proprio la complessità a rendere l’umanità tanto struggente, per questo nutro sempre una certa diffidenza verso chi la idealizza. Quando parli di qualcuno che ammiri, che si tratti di un personaggio storico, di un artista o anche solo di un tuo parente, e lo idealizzi, quello che fai è metterlo su un piedistallo. Ma in questo modo gli sottrai, gli rubi, la parte più interessante, cioè la sua complessità. Che, ripeto, è qualcosa che mi affascina enormemente. Credo che ogni singolo membro del consesso umano si sforzi di trovare un modo per convivere con la propria solitudine, di sfruttarla al meglio. Alla fine, forse l’amore è l’unico sollievo che abbiamo per la condizione di immensa solitudine che ci accompagna in questo mondo.

HE: Quindi in sostanza l’isolamento e l’amore sarebbero le due cose che alla fine collegano la maggior parte dei tuoi film?

AC: Sei meglio di uno psichiatra…

HE: Be’, è il mio lavoro: sono un critico cinematografico.

AC: Buona, questa.

Lo stesso linguaggio cinematografico si basi sul modo in cui le immagini scorrono nel tempo. Ciò che attraverso quelle immagini puoi veicolare, e il modo in cui quelle immagini possono diventare espressive, è proprio la cosa che ogni volta mi cattura.

HE: Continuo a trovare Children of Men (2006) uno dei film distopici più importanti del ventunesimo secolo, perché ci ha regalato immagini molto concrete capaci di cogliere le sensazioni di paura e angoscia che un molte persone provano nella loro vita, soprattutto quando confrontati con il futuro preoccupante che ci aspetta. Puoi dirci qualcosa a proposito della potenza di queste immagini e del perché riescono a comunicare sensazioni così profonde?

AC: Ecco, questa è una delle ragioni per cui amo il cinema. È chiaro che puoi fare un film senza musica, senza colore, senza sonoro, senza attori, addirittura senza una storia: ma non puoi fare un film senza cinepresa e senza montaggio. Persino i primissimi film dei fratelli Lumière si avvalgono del montaggio, perché l’inquadratura ha un inizio e una fine. Quindi io credo in un cinema che è un medium visivo coadiuvato da strumenti diversi, fra cui il sonoro. Ma penso che lo stesso linguaggio cinematografico si basi sul modo in cui le immagini scorrono nel tempo. Ciò che attraverso quelle immagini puoi veicolare, e il modo in cui quelle immagini possono diventare espressive, è proprio la cosa che ogni volta mi cattura. Ed è il motivo per cui cerco di stare alla larga dalla troppa esposizione e dagli eccessi didattici. Non mi va di spiegare. Voglio che chi guarda viva l’esperienza.

Alfonso Cuarón on the set of Roma ©Netflix

Alfonso Cuarón on the set of Roma ©Netflix

HE: Hai un rapporto di collaborazione molto stretto con Emmanuel Lubezki, il famoso direttore della fotografia. Restiamo su Children of Men: che tipo di scambi hai avuto con lui rispetto al modo in cui queste immagini veicolano l’espressività di cui parlavi poc’anzi? La tua fotografia è improntata a un’unica filosofia complessiva, o la maggior parte delle scelte visive nascono da un approccio intuitivo tutto vostro?

AC: Beh, allo stadio germinale è sempre tutto molto intuitivo. Noi lavoriamo insieme da così tanto tempo che ormai abbiamo sviluppato approcci simili. In generale, viaggiamo molto sulla stessa lunghezza d’onda anche per quanto riguarda la visione della vita e i gusti personali. Quando abbiamo collaborato a Y tu mamá también – Anche tua madre (2001), io ho voluto che partissimo da zero per fare il film che avremmo fatto prima di frequentare una scuola di cinema. L’idea era quella di disimparare come si fanno i film per trovare delle regole nuove, tutte nostre. Così ho deciso di usare questi grandangoli molto spinti, in modo che l’informazione in primo piano contasse e avesse lo stesso rilievo di quella sullo sfondo. A volte in quel film lo sfondo conta addirittura più del primo piano. Poi, quando abbiamo cominciato a girare Children of Men, abbiamo pensato di adottare un approccio analogo e di seguire ogni inquadratura fino alla conclusione finale, cercando di trarne il massimo. Anche le classiche inquadrature di copertura lì hanno questa qualità, per come stanno in rapporto con le altre con cui sono montate. E in fase preparatoria ci siamo anche detti che ogni inquadratura e ogni fotogramma avrebbero dovuto essere un commento sulla condizione umana. Non stavamo cercando di fare un film di fantascienza, ma di agganciarci al presente. Quando abbiamo iniziato a tradurre il progetto in termini concettuali, parlo del 1999 e della transizione al 2000, ci tenevo a capire quali fossero i temi chiave destinati a plasmare il nuovo secolo, soprattutto perché ero molto preoccupato dalle cose che leggevo e osservavo.

Calcolando la mia produttività attuale, sinceramente non credo di poterne fare ancora chissà quanti. Perciò ho deciso che, se faccio qualcosa, dev’essere qualcosa che non potrebbe esistere senza di me.

HE: Ho letto in un’intervista che hai rilasciato al Guardian che Roma è stato uno dei primi film in cui hai avuto l’impressione di lavorare senza influenze esterne. Dato che proteggere questo nucleo irriducibile del tuo essere artista e della tua sensibilità può risultare molto faticoso, soprattutto nel cinema mainstream, cosa significa per te essere un cineasta che si sforza di restare il più autentico possibile, il più possibile fedele a sé stesso?

AC: Guarda, non è che pensi tanto alla mia autenticità come cineasta, forse perché non sono poi così prolifico. I miei film ci mettono sempre molto a vedere la luce per via del tempo che dedico alle riprese, e poi alla post-produzione e al montaggio. Spesso magari mi capita di avere un’idea che mi entusiasma particolarmente, oppure mi propongono sceneggiature che mi sembrano fantastiche, ma poi mi dico: probabilmente c’è qualcuno che da questo stesso copione tirerebbe fuori qualcosa di buono, magari anche di meglio. Poi penso a quanto tempo ci metterei a finire il nuovo film: calcolando la mia produttività attuale, sinceramente non credo di poterne fare ancora chissà quanti. Perciò ho deciso che, se faccio qualcosa, dev’essere qualcosa che non potrebbe esistere senza di me. Ultimamente è questo il criterio con il quale tendo a regolarmi: puntare a cose che non esisterebbero se non esistessi io.

HE: Quest’anno, a Locarno, oltre a ricevere il Lifetime Achievement Award presenterai anche la versione restaurata di Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000, di Alain Tanner. Che cosa rappresenta per te questo film?

AC: Alain Tanner è uno di quei registi straordinari che ormai sono quasi scomparsi dalla coscienza dei cinefili. Spero che questa nuova versione restaurata aiuti il pubblico a rendersi conto delle cose meravigliose ha fatto.

HE: Io vedo dei punti di contatto molto forti tra questo film e la tua opera, specie per le idiosincrasie dei personaggi di cui parlavamo all’inizio.

AC: I personaggi di questo film sono di una complessità enorme. Gira tutto intorno alle contraddizioni delle persone, al modo in cui dicono una cosa e poi ne fanno un’altra. La contraddizione tra l’egoismo di ciascun personaggio e i suoi tentativi di creare una società ideale è bellissima. Io amo questa specie di pessimismo quasi illuminato che pervade tutto. Prima parlavamo anche della mia fotografia, ed è molto interessante vedere che cosa fa Tanner con ogni singola inquadratura. Questo film in particolare sembra ingannevolmente semplice, ma in realtà le inquadrature sono tutte molto curate. E poi è un film pieno di umorismo, e al tempo stesso pieno di delusione. Per me è uno sguardo straordinario sulla condizione umana, e più in generale sulla nostra società.